Le “warm-glow giving” : pourquoi votre cerveau aime quand vous êtes généreux.

August 12, 2025

Donner fait du bien aux autres… mais aussi à vous : c’est prouvé par la science, ressenti par le cœur, et ça s’appelle le warm-glow.

Vous avez déjà donné. À une association, à une cagnotte, à quelqu’un dans le besoin.

Et une fois le don effectué, vous vous êtes senti… bien. Pas euphorique. Pas héroïque. Mais calme. Aligné. Un peu plus utile. Un peu plus vivant.

Ce moment-là, cette sensation discrète mais bien réelle, les chercheurs l’appellent le “warm-glow”. Littéralement : la chaleur du don.

Ce n’est pas une image poétique. C’est un phénomène étudié, documenté, mesuré. Des neuroscientifiques ont observé ce qui se passe dans le cerveau quand on agit avec générosité.

Spoiler : il se passe beaucoup de choses.

Ce plaisir de donner, cette satisfaction intime qui suit un geste altruiste, ce n’est pas un caprice de l’ego ni une preuve d’égoïsme masqué. C’est une récompense naturelle, émotionnelle, profonde. Et elle a une fonction : nous encourager à recommencer.

C’est aussi ce qui rend le don durable. Ce qui le fait sortir du réflexe ponctuel pour en faire une habitude.

Et surtout, c’est ce qui nous rappelle qu’en aidant les autres, on se soigne un peu soi-même.

Alors non, vous ne changerez pas le monde avec un don.

Mais vous changerez peut-être une journée. La vôtre, pour commencer.

On pourrait croire que le don repose uniquement sur l’altruisme. Sur le fait de penser aux autres, de vouloir aider sans rien attendre en retour.

C’est en partie vrai. Mais ce n’est pas toute l’histoire.

Dans les années 1990, un économiste américain, James Andreoni, a mis en lumière un concept aussi simple que puissant : le don gratifiant, ou warm-glow giving.

Son idée ? Quand on donne, on ne le fait pas uniquement pour améliorer la vie de quelqu’un d’autre.

On le fait aussi… parce que ça nous fait du bien.

Et ce n’est pas une trahison de l’intention altruiste.

C’est une partie intégrante de ce qui rend le don humain : un mélange de générosité, d’émotion, de sens personnel.

Ce qu’Andreoni a démontré, c’est que ce plaisir du don – ce warm-glow – est un moteur puissant, et souvent sous-estimé, de l’engagement solidaire.

Il ne s’agit pas de “donner pour se sentir bien”, comme si c’était une opération marketing personnelle.

Mais plutôt de reconnaître que l’acte de donner, librement, déclenche une réponse émotionnelle positive, profonde, naturelle.

Et que cette émotion joue un rôle crucial dans notre envie de recommencer.

C’est une chaleur qui reste. Un sourire intérieur. Un “j’ai fait ma part” qui apaise, même quand le monde reste complexe.

Et ce plaisir-là, ce “glow”, il apparaît avant, pendant et après le don.

Il commence quand on choisit sa cause. Il se renforce quand on comprend son impact. Et il dure parfois bien plus longtemps que ce qu’on imagine.

Quand on pense au don, on pense souvent au cœur. À l’intuition, à la sensibilité, à l’élan.

Mais depuis quelques années, la science nous montre que le cerveau aussi participe activement à l’aventure.

Et pas juste pour sortir sa carte bancaire.

Faire un don – qu’il soit financier, matériel ou même du temps – active dans notre cerveau les circuits de la récompense, ceux-là mêmes qui s’illuminent quand on mange un carré de chocolat, qu’on reçoit un compliment ou qu’on tombe amoureux.

Des études en imagerie cérébrale ont montré que ces gestes de générosité déclenchent une activité intense dans des zones très précises, comme le striatum ventral ou le noyau accumbens – autrement dit, les zones du plaisir, du sens, et de la motivation.

👉 Une étude menée par l’équipe de Jorge Moll en 2006 l’a même démontré via IRM :

faire un don volontaire provoque une réponse neuronale comparable à une récompense directe.

Le don crée du lien… et du plaisir. Réel. Mesurable. Durable.

Et ce n’est pas juste cérébral : c’est aussi chimique.

Donner libère de la dopamine (le neurotransmetteur du plaisir), de la sérotonine (régulation de l’humeur) et diminue le cortisol, responsable du stress chronique.

Un autre chercheur, Michael Norton, de Harvard Business School, a montré qu’on se sent plus heureux quand on donne que quand on dépense pour soi.

Même quand la somme est modeste.

Même quand le geste est simple.

C’est presque contre-intuitif, dans une société qui pousse à accumuler.

Mais c’est cohérent, humain, et profondément rassurant.

On croit qu’on donne pour les autres.

Mais on découvre qu’on y gagne aussi un peu de paix, de joie, de lien.

Et ce lien-là, avec soi, avec le monde, avec ce qu’on juge important, est peut-être la forme de bien-être la plus précieuse aujourd’hui.

C’est LA question qui dérange parfois.

Et si, au fond, on donnait aussi pour se faire du bien ?

Est-ce que ça rend le geste moins noble ? Moins désintéressé ? Moins « pur » ?

La réponse, c’est : non. Absolument pas.

Donner, c’est un acte altruiste. Mais c’est aussi un acte profondément humain.

Et ce qui est humain… c’est d’être multiple.

De ressentir du plaisir à faire le bien.

D’avoir envie de se sentir utile, aligné, à sa place.

Et de constater que le simple fait d’aider – même à petite échelle – nous fait du bien à nous aussi.

Arthur Gautier, Titulaire de la Chaire Philanthropie de l'ESSEC, a identifié huit grandes motivations du don.

Parmi elles : l’altruisme, bien sûr. Mais aussi l’identité, la gratitude, la recherche de sens… et le plaisir.

Et ce n’est pas un problème.

Ce n’est pas une faiblesse.

C’est même ce qui rend le don plus durable, plus régulier, plus profond.

Ce “warm-glow”, cette chaleur discrète qu’on ressent après avoir donné, n’enlève rien à la valeur du geste. Au contraire : elle l’ancre, elle le renforce, elle donne envie de recommencer.

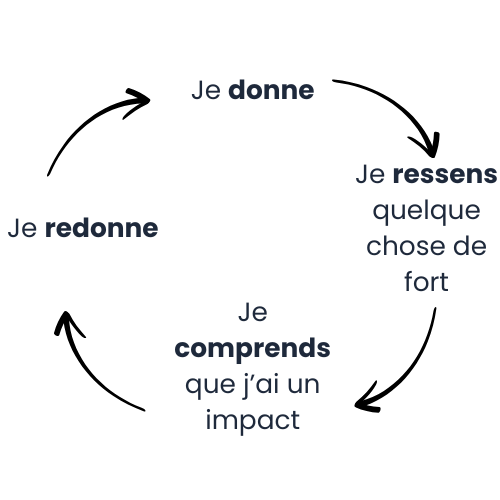

C’est une boucle vertueuse :

Alors oui, on donne aussi pour soi.

Mais ce “soi-là” n’est pas égoïste. C’est un soi relié aux autres, qui a besoin de se sentir acteur, solidaire, vivant.

Et si c’était justement ça, la plus belle forme de générosité ?

Celle qui fait du bien des deux côtés.

On vit dans un monde où tout va vite, souvent trop vite.

Les infos défilent, les crises s’enchaînent, les mauvaises nouvelles saturent nos écrans et nos esprits. Et à force, on se sent… impuissant.

Fatigué. Parfois même désengagé, malgré soi.

Dans ce contexte, donner devient un acte de résistance douce.

Un choix lucide, concret, presque intime.

C’est dire :

“Je ne peux pas tout réparer. Mais je refuse l’indifférence.”

“Je ne contrôle pas grand-chose. Mais je peux faire ce geste, ici, maintenant.”

Et ce geste a un effet immédiat : il nous remet en mouvement.

Il restaure un sentiment d’utilité.

Il nous redonne une part de contrôle, un ancrage, une capacité d’action.

Et il crée un lien, fragile mais puissant, entre soi et les autres, entre aujourd’hui et demain.

La science du don (notamment les travaux de l’Université de Genève) le montre :

le sentiment d’agir pour quelque chose de plus grand que soi renforce la santé mentale, la résilience, et même la longévité.

Et si vous avez déjà fait un don en pleine période de doute ou de surcharge émotionnelle, vous l’avez peut-être senti :

ce tout petit soulagement.

Pas spectaculaire. Mais réel.

Ce moment où on se dit : “J’ai fait quelque chose. J’ai fait ma part.”

Dans un monde saturé de passivité forcée, donner, c’est agir.

Et ça change tout.

On ne peut pas forcer une émotion.

Mais on peut créer les conditions pour qu’elle se manifeste, qu’elle s’installe, qu’elle revienne.

Le warm-glow, ce n’est pas une loterie intérieure.

C’est un effet naturel du don… à condition que le geste ait du sens pour vous.

Voici quelques leviers simples pour ressentir pleinement cette satisfaction discrète et durable qui accompagne l’acte de donner :

Pas forcément celle qui fait le plus de bruit, ni la plus “à la mode”.

Mais celle qui résonne avec votre histoire, vos valeurs, votre sensibilité.

Quand le don est connecté à quelque chose de personnel, il devient plus profond.

Et l’émotion qui en découle est plus forte.

Le flou, ça casse l’émotion.

Rien de plus frustrant qu’un don dont on ne sait pas ce qu’il finance.

Choisissez des structures qui montrent concrètement ce que vos dons permettent : un fauteuil, un kit d’urgence, une nuit d’hébergement, un poste de chercheur, un mentorat.

Ce qui est visible, devient vibrant.

Un don de 5 € fait en conscience vaut plus, émotionnellement, qu’un prélèvement automatique oublié dans un coin de relevé bancaire.

Prenez 10 secondes.

Lisez la cause. Visualisez ce que ce don va permettre.

C’est là que le warm-glow commence.

Le don ponctuel soulage une urgence.

Le don régulier crée une relation. Une habitude. Un engagement.

Et cette constance, même à hauteur de 3 ou 5 euros, renforce le sentiment d’utilité.

Parce qu’on sait qu’on fait partie d’un tout. Qu’on tient une petite corde, discrète mais solide.

Pas besoin d’étaler son engagement.Mais en parler, c’est faire circuler l’émotion. C’est inspirer sans insister.C’est montrer qu’on peut donner simplement, sans grand discours, et que ça fait du bien à soi et à ceux qui nous lisent.

Le warm-glow, c’est comme une flamme :

il suffit d’un geste pour l’allumer.

Et parfois, elle éclaire plus que ce qu’on imagine.

Vous pensiez faire un petit geste.

Quelques euros pour une cause qui vous touche.

Un coup de pouce. Un soutien discret. Une parenthèse dans votre journée.

Et pourtant…

Ce geste-là, en apparence modeste, a activé quelque chose de plus grand :

🧠 dans votre cerveau, un signal de récompense,

💬 dans votre tête, une sensation d’utilité,

🫀 dans votre corps, une chaleur familière, presque douce.

Ce n’est pas du hasard. Ce n’est pas de la magie. C’est la preuve que donner nous transforme aussi, de l’intérieur.

Non, vous ne changerez pas le monde à vous seul.

Mais vous pouvez contribuer à le tenir debout, un peu.

Et dans ce “un peu”, il y a souvent beaucoup plus que ce qu’on croit.

Alors si un jour, vous doutez de votre impact, rappelez-vous ceci :

Donner, ce n’est pas s’oublier.

C’est se relier.

À soi. Aux autres. À ce qui compte vraiment.

Et ce lien-là, une fois tissé, ne disparaît jamais tout à fait.

Prêt à donner du sens à vos dons ?

Rejoignez Generus, et devenez acteur d’un monde plus solidaire.